I/O通信を簡単に無線化【Radioline】 ~シリアル通信 具体例~

Radiolineでシリアル通信って、どんな感じなんだろう?

こんな感じに使えますよ!

Radioline、簡単そうでしょ?

Radiolineでのシリアル通信の無線化

Radiolineでは、シリアル通信の代表格であるRS-232もしくはRS-485を、通信プロトコルに関係なく無線化することができます。

通常のRS-232では最大15m程度までしか通信距離を延ばすことができませんが、Radiolineを使えば電波の届く範囲まで通信距離を延ばすことができます。

またRS-485ではシールドツイストペアケーブルを何百mも敷設する必要がありますが、Radiolineでは無線で通信を行うので高価なケーブル敷設の必要がありません。

RS-232とRS-485は排他利用となり、同時に使用することができません。

Radiolineでシリアル通信を行う場合、同時にI/O通信をすることはできません。

シリアル通信に必要なもの

RadiolineでのI/O通信は無線モジュールの他に用途に応じたI/Oモジュールが必要ですが、シリアル通信の場合は、無線モジュールのみで通信することができます。

シリアル通信を行うのにいくつか設定が必要になります。その設定には、設定ツールと専用USBケーブルが必要です。

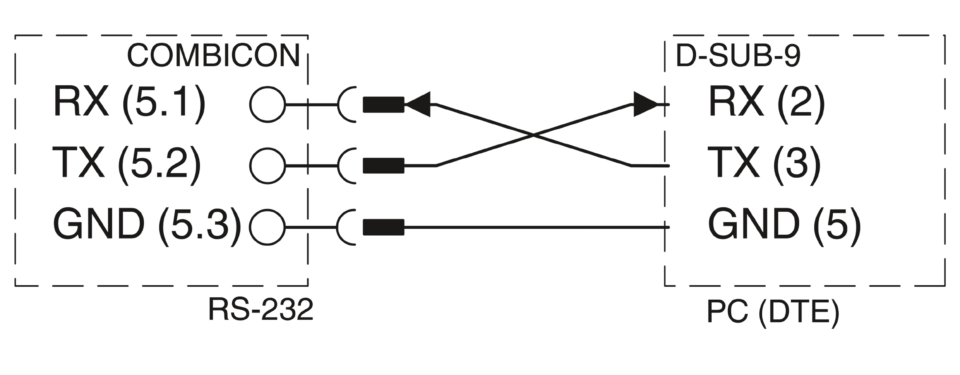

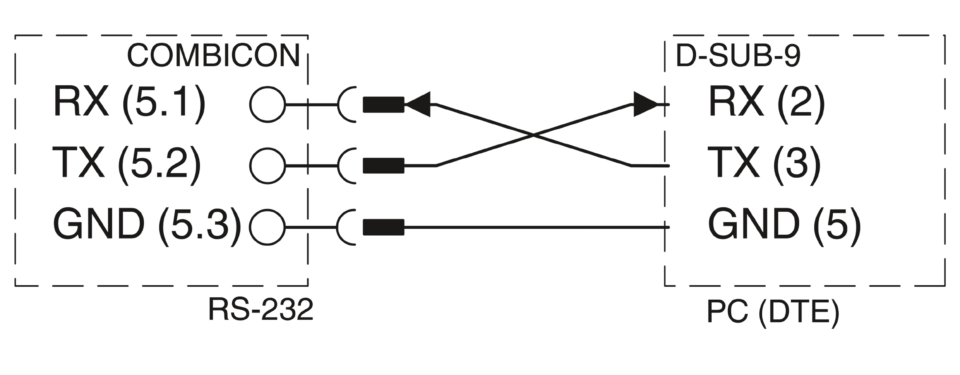

RS-232の場合

RS-232の場合は1:1のシリアル通信の無線化です。

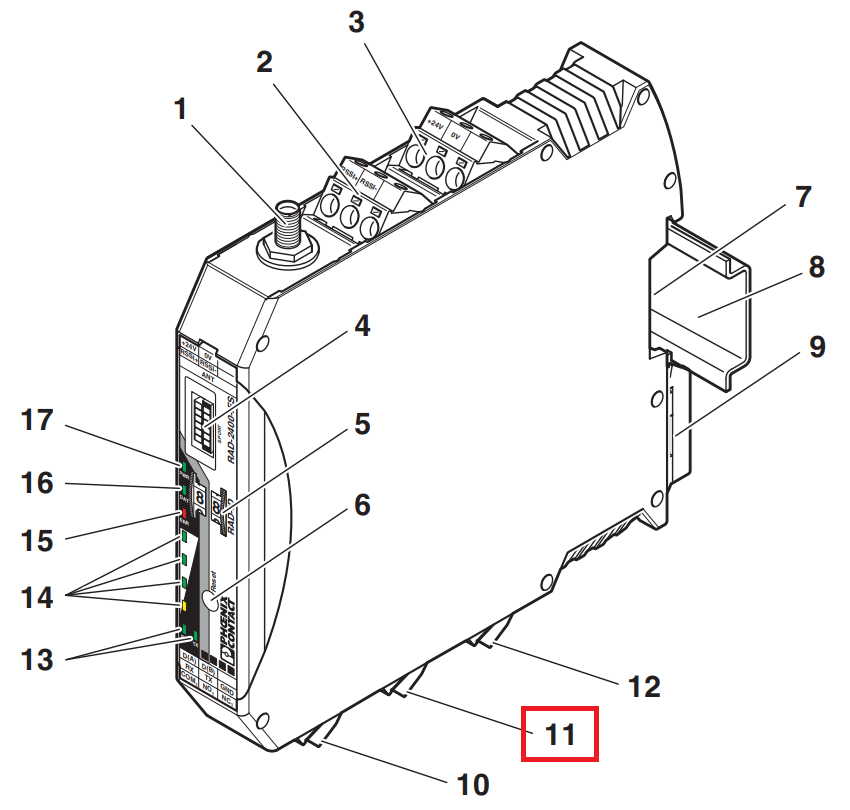

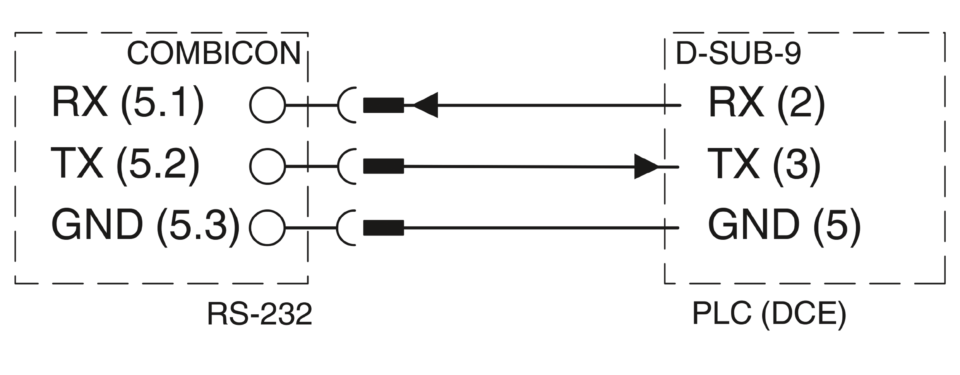

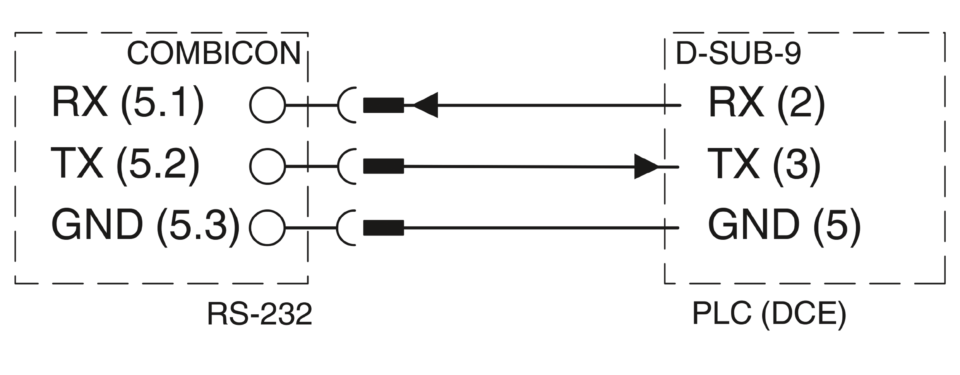

RS-232を無線化する場合は、以下のように接続します。

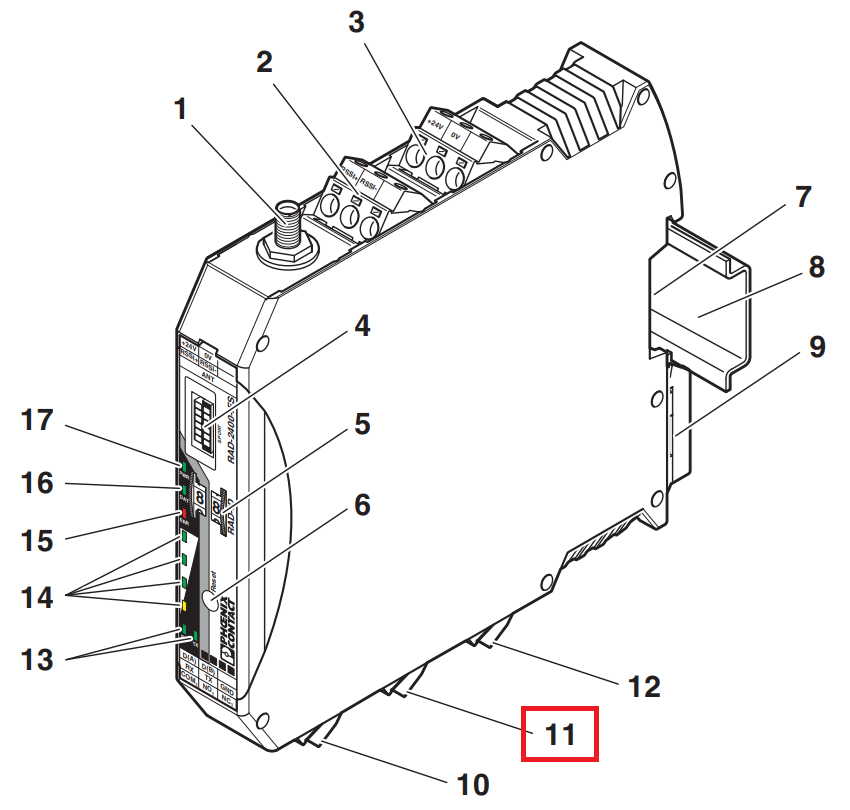

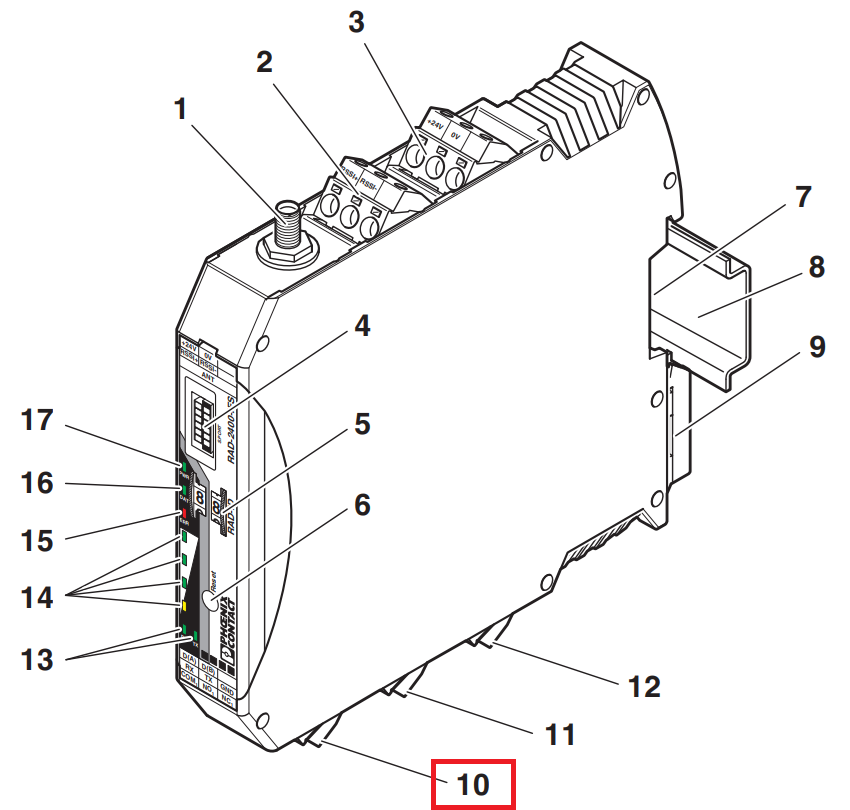

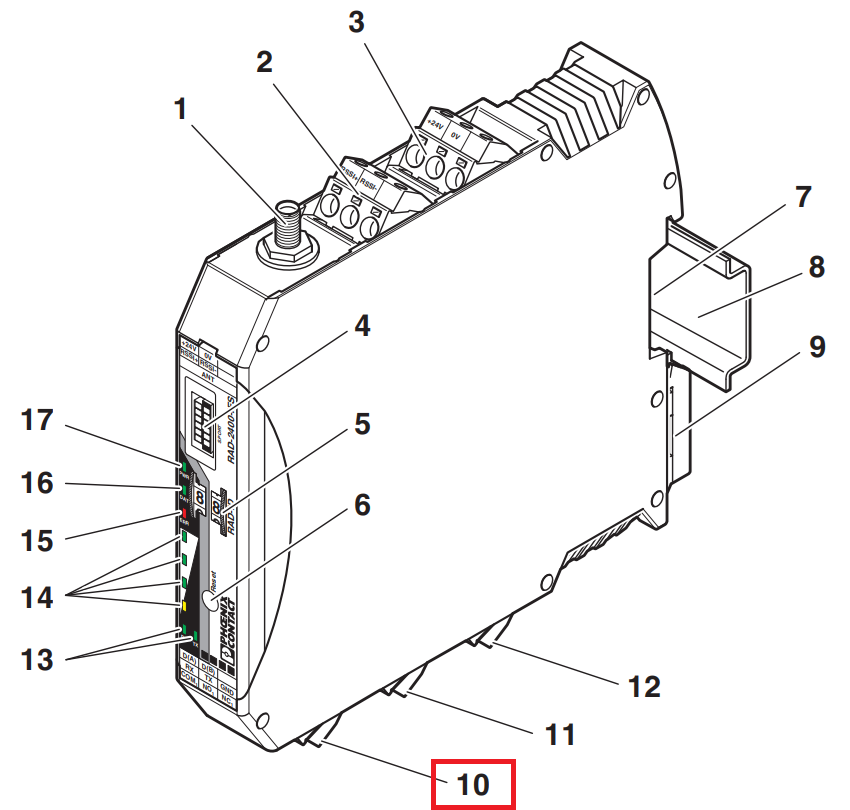

図の11のコネクタに“5.1”“5.2”“5.3”の端子があります。

・5.1⇒RX(受信)

・5.2⇒TX(送信)

・5.3⇒GND

この3点を無線通信させたい機器と接続してください。

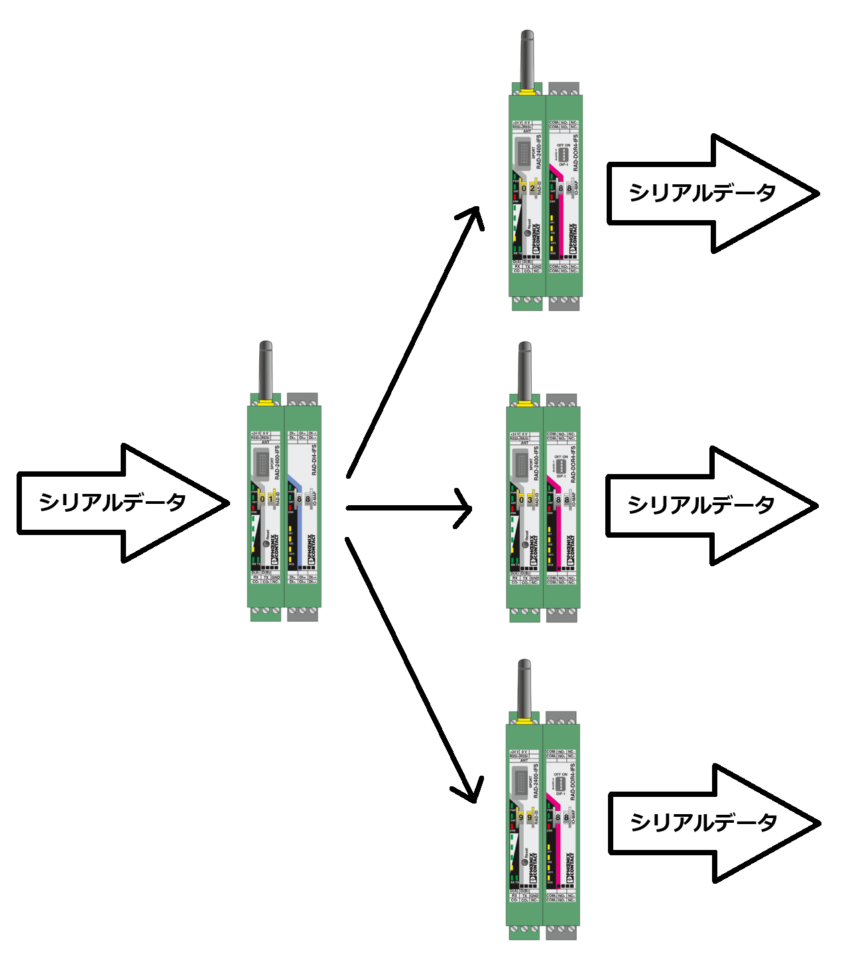

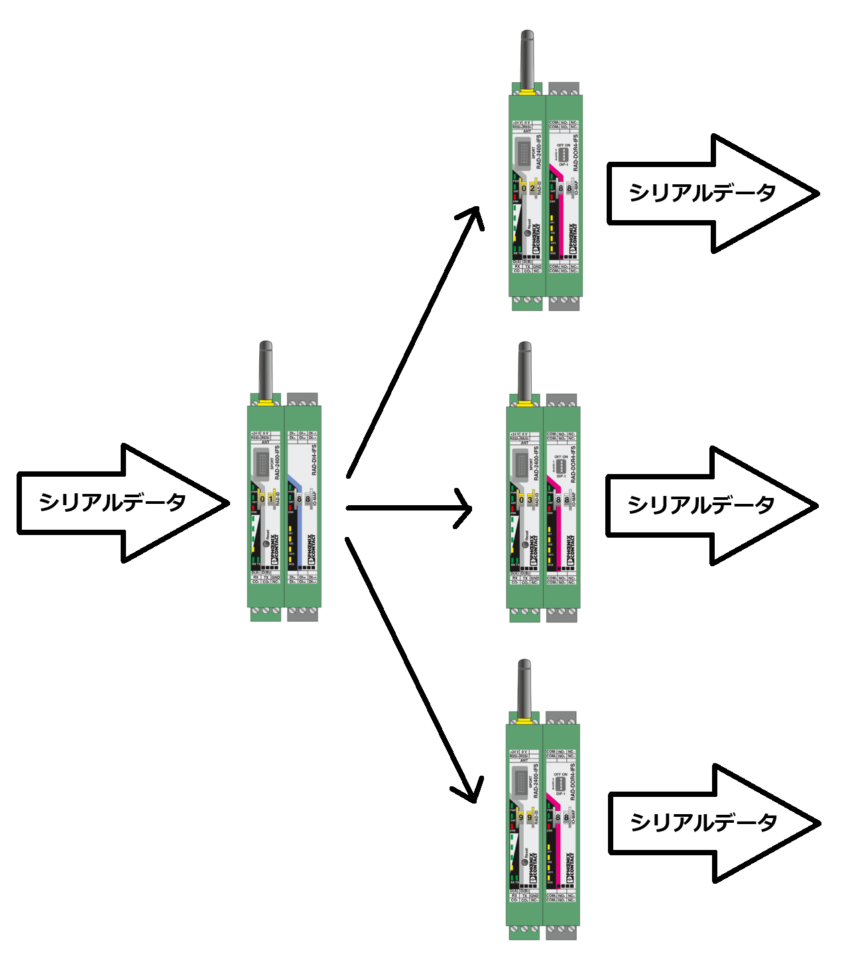

RS-485の場合

RS-485の場合は1:1のみならず、1:Nのシリアル通信の無線化も可能です。

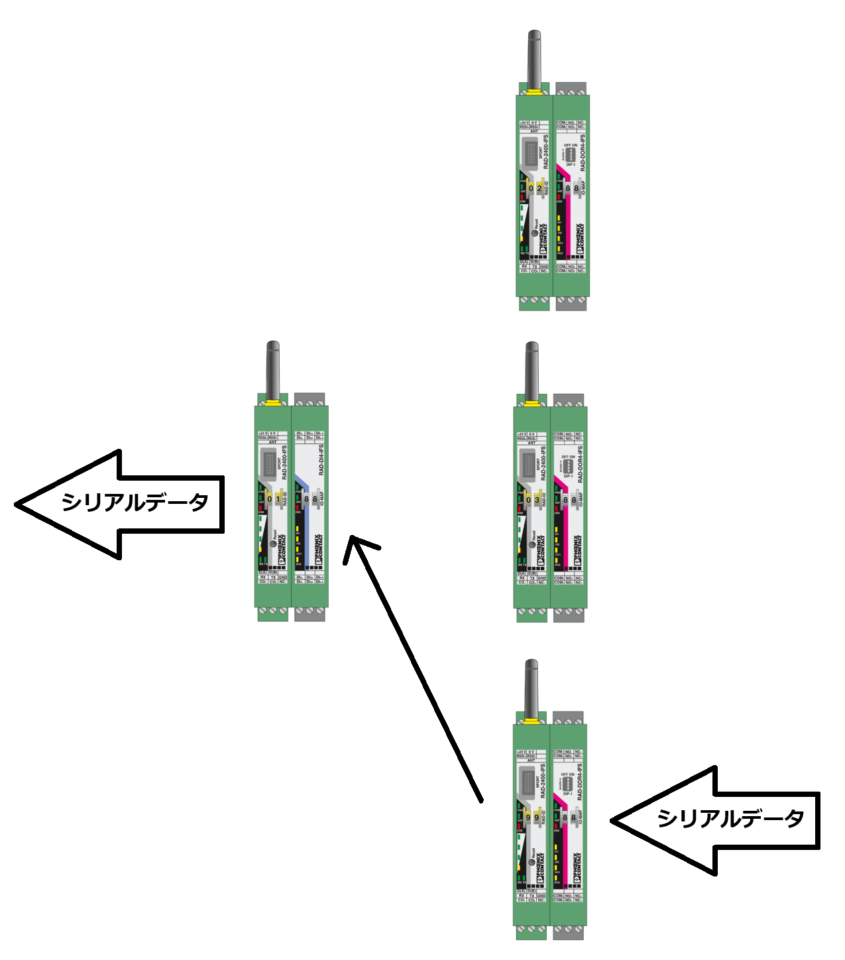

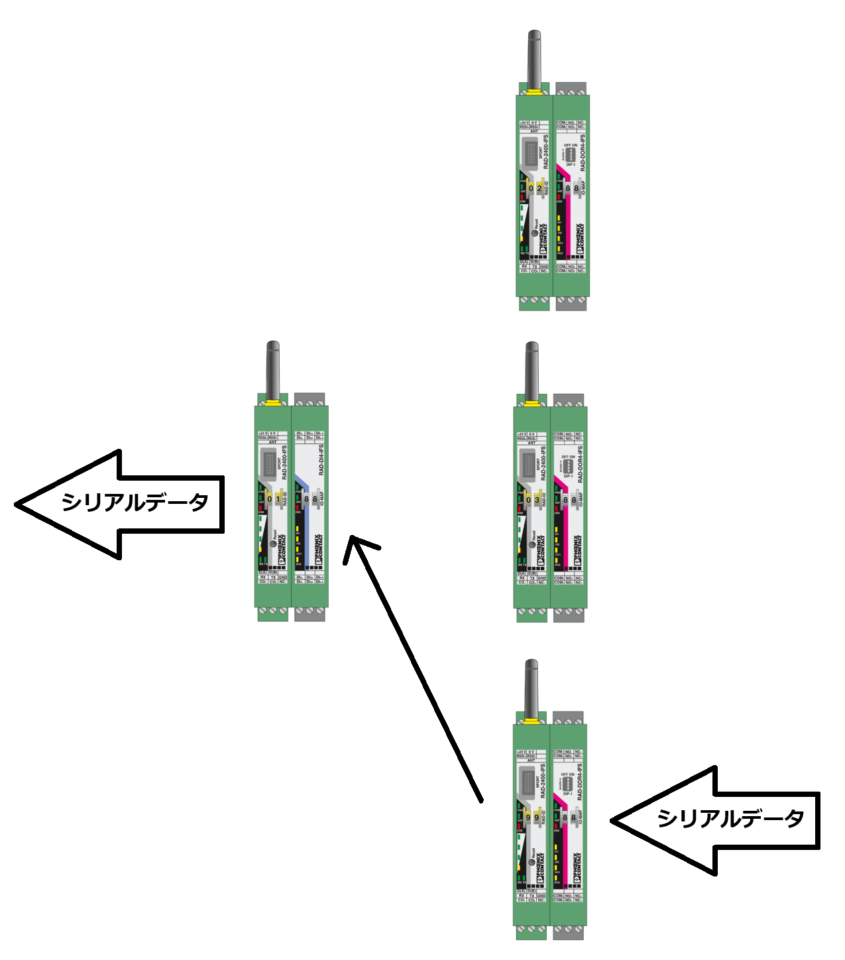

1:Nの場合は次のようにシリアルデータがやり取りされます。

マスター側のRadiolineへシリアルデータが入力された場合は、接続されている全てのスレーブ側のRadiolineから同じシリアルデータが出力されます。(左図のイメージ)

一方で、あるスレーブ側のRadiolineへシリアルデータが入力された場合は、マスター側のRadiolineのみでしかシリアルデータは出力されません。(右図のイメージ)

RS-485を無線化する場合は、以下のように接続します。

図の10のコネクタに“4.1”“4.2”の端子があります。

・4.1⇒D(A)(ー側)

・4.2⇒D(B)(+側)

この2点を無線通信させたい機器と接続してください。

まとめ

今回はシリアル通信の無線化について御紹介しました。

設定ツール(PSI-CONF)については、別の機会に詳しく御紹介します。

今回は以上です。お読み頂きありがとうございました。

Radiolineをはじめとするワイヤレス機器の日本語カタログは、下のボタンからダウンロードできます。